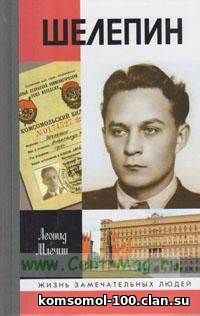

Воронежский комсомол воспитал в своих рядах много достойных людей. Но среди этой славной когорты особенно ярко выделяется выдающийся государственный деятель СССР Александр Николаевич Шелепин. Воронежский комсомол воспитал в своих рядах много достойных людей. Но среди этой славной когорты особенно ярко выделяется выдающийся государственный деятель СССР Александр Николаевич Шелепин.

А.Н. Шелепин занимал ряд ответственных постов в качестве первого лица, которые наши земляки ни до него, ни после не занимали. Так являлся единственным воронежцем, занимавшим пост Председателя ВЦСПС с сентября 1967 года по май 1975 года. Также единственным из воронежцев, который был Председателем КГБ СССР с декабря 1958 года по ноябрь 1961 года. Опять же единственным, возглавлявшим ведомство партийно-государственного контроля при ЦК КПСС и Совете Министров СССР (ноябрь 1962 года – декабрь 1965 года). Членом Политбюро ЦК КПСС он тоже был больше других наших земляков: с 1964 по 1975 годы. Работал Первым и в комсомоле, откуда шагнул в большую политику. Вот только из 16 Первых секретарей ЦК ВЛКСМ уроженцев воронежского края было двое: Петр Смородин, который был родом из Задонского уезда Воронежской губернии (ныне Липецкая область), работавший Первым с декабря 1921 года по апрель 1924 года, и «чистый» воронежец (родился в Воронеже) Александр Шелепин: время работы октябрь 1952 года – декабрь 1958 года.

Даже простой перечень занимаемых должностей в качестве первого лица впечатляет, а если копнуть глубже, вникнуть в суть сделанного, то вырисовывается облик воистину выдающегося государственного деятеля. Тем не менее, о Шелепине говорят необоснованно мало.

… Александр Николаевич Шелепин родился 18 августа 1918 года в Воронеже. В Российском государственном архиве социально-политической истории г. Москвы хранится автобиография А.Н. Шелепина от 27 марта 1941 года, где он пишет о родителях: «Отец до революции и в настоящее время (уже свыше 30 лет) трудится в Управлении Юго-Восточной ж.д. Ныне работает в качестве инженера-практика. Мать – инвалид, домашняя хозяйка».

В Воронеже Шелепины жили на улице Венецкой (прим. – теперь это улица Эртеля), где снимали квартиру в частном доме. Жили скромно, экономно, что вполне объяснимо – работник один, в семье же трое мальчиков, Саша – старший. Дети росли спортивными, занимались на турнике, любили кататься на коньках, велосипеде, увлекались футболом, неплохо плавали, что опять неудивительно: улица со взгорка спускалась к реке Воронеж в районе Чернавского моста.

Заведующий жилищно-бытовым отделом Воронежского облсофпрофа В.Е. Сорокин в середине 60-х годов квартировал на этой улице. По воспоминаниям Виктора Андреевича годами ранее неподалеку от его дома располагалось жилье Шелепиных. Говорит, что соседи хорошо характеризовали семью Шелепиных. По их мнению, в доме у них всегда царили мир и согласие: «Отец, Николай Георгиевич, буквально пылинки сдувал с супруги. До последнего, они ходили по улице взявшись за руки, либо по старомодному – под ручку».

С 1927 по 1936 годы Александр учился в средней школе № 9 г. Воронежа. Сейчас в этом здании располагается гарнизонная поликлиника (улица Комиссаржевская, 3). Одноклассница Шелепина Людмила Насонова делилась прошлым: «Шурик Шелепин отличался от всех нас собранностью, дисциплинированностью, некоторой, что ли, замкнутостью. Учился только на пятерки. Он всегда был готов отвечать по любому предмету, когда бы его ни спросили. Со всеми ребятами было просто общаться, а в разговоре с ним каждый чувствовал какую-то скованность… В отличие от других его считали очень чистым человеком. Очень уважали. В то же время Шурик никогда не выпендривался, был равным с нами, а не над нами».

А ведь в 8-10 классах школы № 9 учились непростые ребята. Туда принимали по конкурсу. С годами у всех по-разному сложилась жизнь, тем не менее, Александр Николаевич умел дружить и со многими поддерживал теплые отношения. В 1976 году даже приезжал на 40-летие окончания школы.

… Но это гораздо позднее, а в 1934 году Шелепин вступил в комсомол и вскоре возглавил школьную первичку. На первой конференции Варейкисовской районной комсомольской организации избран членом Пленума Варейкисовского РК ВЛКСМ.

В 1936 году Александр Николаевич с отличием закончил учебное заведение, получил в награду карманные часы «Павел Буре» и право поступления без экзаменов в любой вуз. Избрал исторический факультет Московского института философии, литературы и истории им. Н.Г. Чернышевского. Активно занимался общественной работой. В уже упомянутой автобиографии от 27 марта 1941 года, А.Н. Шелепин пишет: «В институте вначале был на военной работе, затем работал членом участковых избирательных комиссий по выборам в Верховные Советы СССР и РСФСР и последнее время – секретарем комитета ВЛКСМ ВУЗа». Судить по воспоминаниям очевидцев ему удивительно шло быть комсомольским вожаком.

30 ноября 1939 года началась Советско-финская война, на которую ушел добровольцем. Воевал с января по апрель 1940 года в качестве заместителя политрука 157-го кавалерийского полка 24-й Московской кавалерийской дивизии. В автобиографии также указана общественная работа: «В армии был членом бюро ВЛКСМ эскадрона и заместителем секретаря батальонного бюро ВЛКСМ». Федор Елисеевич Медведев, автор политического романа «Просто Шелепин», пишет: «Саша в институте слыл хорошим лыжником. Он назначается в лыжный разведывательный «эскадрон». Днем и ночью в дозоре. Снег по пояс. Адский холод – мороз минус 40, 42. Но нужно знать боевую обстановку. Засада за деревьями. Пробежка для разогрева вприпрыжку … Лежка в низких зарослях. Длинными кажутся часы в таких лежках наблюдения. В одной из разведывательных вылазок Саша обмораживается».

Согласно Личного листка по учету кадров, заполненного им лично 27 марта 1941 года, за участие в боевых действиях награжден денежной премией Наркома Обороны. «Про Финскую войну дед практически ничего не рассказывал, – говорит внук Александра Николаевича Николай Игоревич Шелепин, – но когда я спросил про еле заметный шрам на носу, он ответил: «Память о финской войне». Больше разговоров и рассказов о той войне не было».

После завершения военных событий Шелепин вернулся в институт, где у него сразу же наметились проблемы материального характера. Дело в том, что по новым правилам претендовать на стипендии могли только отличники, ему же с налета сдать же сессию на «пятерки» не удалось. Выручили комсомольские друзья, предложив стать инструктором по работе среди студенческой молодежи Московского горкома ВЛКСМ.

В составе горкома трудилось тогда всего 26 человек, и было много возможностей, чтобы себя показать. При его потенциале скоро так и случилось: уже в ноябре 1940 года Шелепина переводят заведующим военно-физкультурным отделом Московского обкома ВЛКСМ. Полгода спустя избирают секретарем Московского горкома ВЛКСМ, где он также возглавляет военно-физкультурный отдел. Параллельно, весной 1941 года, заканчивает с отличием институт, становится внештатным инструктором Сокольнического райкома ВКП (б).

3 ноября 1940 года произошло важнейшее в его жизни событие: Александр Николаевич женится. «Моя бабушка, Вера Борисовна, происходит из рабоче-крестьянской семьи, – говорит внук Николай Игоревич Шелепин. – Родилась в г. Александров. Приехала в Москву поступать в Педагогический институт, жила в общежитии, где они и познакомились».

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. С августа 1941 года по февраль 1942 года Шелепин в качестве секретаря МГК ВЛКСМ прикомандировывается к разведывательно-партизанской части Западного фронта. Находящуюся в положении жену в конце 1941 года удалось эвакуировать в Омскую область, где вскоре родилась дочь Людмила.

В разведывательно-партизанской части Александр Николаевич занимался набором молодых кадров в войсковую разведку и НКВД. Одной из кандидаток в состав разведывательно-диверсионной школы стала ученица 201-й московской школы Зоя Космодемьянская.

Через месяц Зоя попадет в руки фашистов и будет казнена. Знаменитая поэтесса Маргарита Алигер написала поэму «Зоя», в которой есть строки о Шелепине:

- В Москве, окруженной немецкой подковой,

Товарищ Шелепин, ты был коммунистом

Со всей справедливостью нашей суровой…

Ты не ошибся

В этом бойце,

Секретарь Московского Комитета…

Зое Космодемьянской посмертно присвоят звание Героя Советского Союза. Шелепин А Н. примет самое непосредственное участие в расследовании преступлений фашистов. Побудет в тех местах, где приет участиа ев комиссии по эксгумации героини и организации траурного митинга. Вместе с Анатолием Пеговым - - секретарем Московского ГК и МГК ВЛКСМ (в 1939-1943 гг), представителями армии, ее сослуживцами и друзьями будет участвовать в траурных мероприятиях и нести останки к месту упокоения. ... Надеюсь еще и еще рассказать о своем земляке - Александре Николаевиче Шелепине.. Это история. Но ее надо знать и помнить...

***

В романе Федора Медведева «Просто Шелепин» приводится удивительный факт: в апреле 1943 года Александра Шелепина пригласил для беседы в Кремль… И.В. Сталин: «Меня с Вами познакомила товарищ Алигер. Ну, не лично, – сказал вождь.- Я прочел ее поэму «Зоя». Встретил еще одно имя – Александр Шелепин. … Судя по делам, какие Вы ведете, я представил Вас Рокоссовским... Я-то думал, что Шелепин, ну как Рокоссовский – он приподнял руки, показывая, – вот какой высокий. А товарищ Шелепин почти как я (прим. автора: рост Шелепина 172 см)». Сталин живо интересовался работой комсомола в условиях войны и на все вопросы Шелепин отвечал с большим знанием дела, что, видимо, произвело впечатление на Иосифа Виссарионовича, потому что в завершение беседы сказал: «Хорошо мы с Вами поговорили, товарищ Шелепин. Я доволен. Давайте условимся. Нашей встречи не было. О ней ни слова. Нигде и никому». Так оно и было: о встрече стало известно лишь 2003 году – после выхода в свет первого издания книги Ф. Медведева «Просто Шелепин».

С мая 1943 года Александр Николаевич – секретарь ЦК ВЛКСМ по военной работе, член бюро ЦК ВЛКСМ. Принимал участие в развертывании партизанского движения в тылу врага. О героических действиях партизан того времени мы много знаем, но, к сожалению, совсем мало о тех, кто организовывал это движение. В книге Медведева, других публикациях говорится, что Шелепин плотно занимался организацией партизанского движения в Белоруссии. Об еще одном интересном факте поведал внук Александра Николаевича Н.И. Шелепин. Ссылаясь на разговор в дедом, он говорит, что Александр Николаевич участвовал в формировании легендарного отряда «Победитель», который возглавлял Герой Советского Союза полковник Дмитрий Медведев. Более того, доставляя спецназовцам груз самолетом, Шелепин побывал в расположении отряда уже за линией фронта. Стоит напомнить, что в состав отряда спецназа входил легендарный разведчик-диверсант Герой Советского Союза Николай Кузнецов. Связной у него была Валентина Довгер. По словам Николая Игоревича в послевоенные годы Александр Николаевич поддерживал дружеские отношения с Довгер, она неоднократно бывала у него в гостях в Москве.

По инициативе Шелепина в сентябре 1943 года ЦК ВЛКСМ учредил Почетную грамоту (размером с ладонь) комсомольцу-партизану Отечественной войны, которая вручалась членам ВЛКСМ, проявившим себя против немецких захватчиков и принимающим активное участие в работе комсомольской организации – ячейки ВЛКСМ создавались и там.

В годы войны Шелепин вел, без преувеличения, активную работу с молодежью. А ведь именно молодежь внесла решающий вклад в дело Победы. В интервью писателю Валерию Ганичеву Маршал Советского Союза Г.К. Жуков сказал: «Мы победили, потому что у нас был лучший молодой солдат. Да, когда война пошла во всю, когда мельница заработала, все решил молодой, обученный, идеологически подготовленный солдат». Также занимался организацией молодежи, находящейся в тылу, по обеспечению заказов фронта.

В 1945 году за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны против гитлеровской Германии, за большую работу по воспитанию советской молодёжи в духе беззаветной преданности социалистическому Отечеству комсомол был награжден орденом Ленина. В то время первым секретарем ЦК ВЛКСМ был Николай Александрович Михайлов. Это его прямая заслуга, как лидера, вместе с тем, есть немалая доля труда и Александра Шелепина, курирующего военное направление. За участие в войне Шелепин награжден орденом Красной звезды и медалью «Партизан Великой Отечественной войны» I ст.

В послевоенный период активно работал по привлечению молодежи к восстановлению разрушенных войной городов и сел, народного хозяйства страны.

31 октября 1952 года на Пленуме ЦК ВЛКСМ Шелепин стал первым секретарем ЦК ВЛКСМ. В книгах В.Е. Семичастного «Беспокойное сердце» и Л.М. Млечина «Шелепин» говорится, что Александра Николаевича перед назначением принял И.В. Сталин. С этого момента начинается самостоятельная политическая карьера Александра Шелепина.

Труден был его путь в политике. Вызовы того времени – ничуть не проще нашей перестройки. Страна переходила от тоталитарных методов руководства к демократическим формам правления, затем преодолевала волюнтаризм, потом стала скатываться в болото застоя. Неумелые действия в те изломные времена могли бы вызвать разрушительные для страны последствия. Шелепин это хорошо понимал. В его действиях четко просматривается линия на совершенствование сложившейся государственной системы, но никак не развала, что сделали наши горе-«перестройщики».

Вернемся к комсомолу. За время работы в качестве первого секретаря ЦК ВЛКСМ Шелепин выступал с отчетным докладом на XII съезде комсомола (1954 год). Важнейшим итогом работы съезда стало принятие резолюции, в которой освоение целины было объявлено комсомольской ударной стройкой. С 1954 по 1956 годы по комсомольским путевкам выехало более 350 человек. В 1956 году, за большие заслуги комсомольцев и молодежи в социалистическом строительстве, освоении целинных и залежных земель комсомол был награжден орденом Ленина, а сам он 11 января 1957 года получил первый орден Ленина.

Ныне рассуждают об экономических выгодах и промахах целины, но никто – об идеологической составляющей. Только представьте, что могло бы быть, если бы Шелепин не увлек самую инициативную молодежь, у которой, как говорится, шило в одном месте, целинной эпопеей, романтикой освоения Сибири, Востока и Крайнего Севера, развитием промышленного и сельскохозяйственного производства, чередой других дел?! Ведь немало воспитанных при Сталине людей могли уйти в противостояние, разочарование, да хоть куда, но Шелепин переключил массовое сознание молодежи на искреннее, беззаветное служение Родине.

В 1956 году был проведен первый после войны обмен комсомольских документов. Все звенья комсомола были ориентированы на использование обмена для повышения уровня всей комсомольской работы. Итоги обмена нашли отражение в материалах XIII съезда (1958 год) ВЛКСМ, где также выступал с отчетным докладом А.Н. Шелепин.

Под его руководством в Союзе приняты меры по укреплению и расширению комсомольской демократии, юноши и девушки стали активнее участвовать в государственном, хозяйственном и культурном строительстве. Исследователи и ветераны молодежного движения отмечают, что он привнес в деятельность комсомола много новых идей. Будучи первым секретарем ЦК ВЛКСМ добился, чтобы доходы от комсомольских газет и издательств направлялись комсомольскую кассу, чтобы деньги за участие в воскресниках поступали местным комсомольским организациям. Проведена структурная реорганизация, в результате чего в горкомах и райкомах на зарплатах оставлены лишь один освобожденный секретарь и завсектором учета, а остальные выведены «за штат» и стали трудиться на общественных началах.

И, как всегда, горел на работе. Он находился в центре событий по проведению победных Олимпиад: летней в Мельбурне (1956 год) и зимней в Кортина – д/ Ампеццо (1956 год), молодежных фестивалей в Бухаресте (1953 год), Варшаве (1955 год). Возглавлял оргкомитет по подготовке и проведению в Москве VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов (открылся 28 июля 1957 года), который пришелся на середину хрущевской «оттепели» и стал знаковым событием. Выступал от ВЛКСМ на 20 съезде КПСС.

Владимир Семенович Листенгартен, доцент Воронежского государственного университета, кандидат исторических наук вспоминает: «В 1952-1958 гг., когда А.И. Шелепин был 1-ым секретарем ЦК ВЛКСМ, я был студентом, а затем трудился на выборной комсомольской работе. Могу свидетельствовать об активной роли комсомольских организаций в жизни нашего общества. Это не было «выполнением команд, идущих сверху», а являлось умелой организацией и поддержкой той общественной активности, которая наличествовала в молодежной среде. Мы знали своих комсомольских лидеров, они были авторитетны в молодежной среде. В Воронеже очень гордились, что Александр Николаевич наш земляк. С полным основанием говорю: он был и официальным, и неформальным вожаком молодежи».

Из множества вопросов, которыми занимался лично, стоит выделить прояснение истории молодежной подпольной организации «Молодая гвардия» г. Краснодона. Дело нельзя назвать эпохальным. Оно было скорее резонансным, сулящим организатору разбора реально большие неприятности. Но именно в нем наглядно проявился подлинный Шелепин – и как политик, и как руководитель, и просто как человек.

Писатель Александр Фадеев, написавший по горячим следам роман «Молодая гвардия», допустил в нем ряд неточностей. Обвинять в них писателя – сложно. Он писал художественное произведение, а не хронику событий, тем не менее, они роковым образом сказались на памяти некоторых героев, судьбах их родных и близких. В первую очередь, оказалось запятнанным имя одного из главных организаторов подполья Виктора Третьякевича, представленного в романе в образе предателя Стаховича. Уже после смерти Сталина несколько молодогвардейцев попали на прием к Шелепину и рассказали, что по жизни все было далеко не так. Шелепин настоял на создании комиссии и проведении компетентного расследования. Тем самым пришлось выступить против позиции многих известных людей, а также устоявшегося общественного мнения – роман-то выходил миллионными тиражами и у нас в стране и за рубежом, даже был снят фильм. В итоге, Виктора Иосифовича Третьякевича реабилитировали и посмертно наградили орденом Отечественной войны 1 ст. и уже в наши дни Указом Президента РФ В.В. Путина № 655 от 22 сентября 2022 года В.И. Третьякевичу также посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Таким же отзывчивым на человеческую беду, можно сказать, народным трибуном, нравственным камертоном общества и оставался Александр Шелепин до конца своей политической карьеры.

В апреле 1958 года был назначен заведующим Отделом партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам, а в декабре по требованию Хрущева возглавил Комитет госбезопасности. На тот период ему было чуть более сорока.

В статье «История – учитель суровый», опубликованной в марте 1991 года в газете «Труд», Шелепин вспоминал, что в ответ на предложение Н.С. Хрущева возглавить КГБ у него «на какое-то время буквально отнялся дар речи», но Никита Сергеевич объяснил: «Работа в КГБ – это такая же партийная политическая работа, но «со своей спецификой»…, в КГБ нужен свежий человек, который бы нетерпимо и беспощадно относился ко всякому рода злоупотреблениям со стороны этой организации».

Перед ним ставилась задача десталинизации КГБ путем зачистки старых кадров и искоренения нарушений социалистической законности, продолжения работы по реабилитации невиновных. В реальном воплощении – это резкое сокращение аппарата, реорганизация ведомства, переориентирование деятельности по ряду направлений. Историки до сих пор спорят в целесообразности проведенной им реформы. Главное, нужно понимать, что проводимые преобразования нельзя рассматривать в отрыве от тех новаций, которыми в то время жила страна. А страна освобождалась от сталинских методов руководства, жила в ожидании скорого мощного технологического всплеска и готовилась к курсу на построение в недалеком будущем коммунистического общества, где будут жить люди нового типа. В то время партия ориентируется на широкое привлечение населения к вопросам соблюдения государственной безопасности и правопорядка. Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев призывает всех трудящихся сражаться с антиобщественными элементами: «Все должны помогать органам партийного и государственного контроля и охраны общественного порядка, быть их агентами, так сказать». Внутри страны госбезопасность усилила среди населения превентивную, профилактическую работу. Выступая на 21 съезде КПСС, Шелепин говорит о необходимости предоставления «права общественным организациям – комсомолу, профсоюзам, а также коллективам фабрик, заводов и колхозов – брать на поруки свихнувшихся людей, совершивших незначительные преступления, с тем, чтобы дать им возможность исправиться в коллективе, вместо того чтобы они отбывали наказание по суду».

Как работалось Шелепину на новом поприще? В статье «История – учитель суровый», опубликованной в газете «Труд», Александр Николаевич вспоминал: «Пришлось очень многому учиться, не спать по ночам, постигать с азов чекистскую работу». Тем не менее, поставленные задачи реализовывались Шелепиным с присущей ему решительностью. «…С помощью ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов партии, в центральном аппарате КГБ и его местных органах была проведена значительная замена кадров, возрождались ленинские нормы их деятельности», – писал он в статье-воспоминании.

9 января 1959 года постановлением Совета министров СССР введен в действие важнейший документ в истории КГБ «Положение о Комитете государственной безопасности при Совете министров СССР и его органах на местах». Положение действовало вплоть до 1991 г. Одной из важнейших задач называлась борьба со шпионской, диверсионной и иной подрывной деятельностью иностранных разведывательных органов, зарубежных антисоветских центров и борьба с их агентурой внутри страны.

В мире тогда было неспокойно. Латинскую Америку, Азию, Африку сотрясали левые националистические освободительные движения и национально-освободительные войны. 1960 год был провозглашен Организацией Объединенных Наций «Годом Африки». Двадцатого января было принято постановление ЦК КПСС «О расширении культурных и общественных связей с негритянскими народами Африки и усилении влияния Советского Союза на эти народы». Соответственно КГБ стало больше уделять внимания развивающимся странам. По его инициативе создается самостоятельное подразделение, занимающееся Африкой. По словам ветеранов при Шелепине органы сделали акцент на электронную разведку, работу дешифровальщиков. «Моя служба в армейской контрразведке началась в конце 50-х годов после окончания Новосибирской школы КГБ, - делится прошлым генерал-майор в отставке С.А. Ходаковский. – С приходом А.Н. Шелепина органы охватил ветер кадровых перемен. Пришло много молодежи. С их приходом появились свежие идеи, нестандартные подходы, позволившие уже в скором времени на качественно новом уровне успешно противостоять проискам иностранных спецслужб».

С подачи Шелепина в деятельность органов возвращен культ Дзержинского – чекиста-идеала, беззаветно служащего Родине. На этом поприще он проявил себя как либеральный руководитель. Инициировал отмену репрессивных решений Сталина по выселению чеченцев, ингушей и других народов. Добивался освобождения из тюрьмы разведчиков Судоплатова и Эйтингтона, а также сына Сталина – Василия. Благодаря его вмешательству весь мир узнал о творчестве великой балерины М. Плисецкой, которой разрешили выезжать за границу. Выступал против преследования писателя Бориса Пастернака. Усилиями Шелепина было отменено постановление ЦК КПСС «О журналах «Звезда» и «Ленинград», после чего началась реабилитация Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Михаила Зощенко и других. При нем резко сократилось число политических заключенных. Подобных примеров и фактов – множество, тем удивительнее прозвище, которое закрепилось за ним: «Железный Шурик». Стоит поразмышлять, откуда пошли истоки и почему прозвище прижилось?

Леонид Млечин в книге «Шелепин» высказался по этому поводу так: «Никита Сергеевич использовал Шелепина как дубинку в отношениях с другими руководителями страны. Симпатий Шелепину со стороны товарищей это не прибавляло». Первый секретарь Московского ГК КПСС Николай Григорьевич Егорычев (прим.: возглавлял МГК с 1967 по 1967 гг.) выражался конкретнее: «Разговоры, что он был очень крутой, думаю, завели, чтобы его дискредитировать…». Выходит, прилетела Шелепину, как бы ответка? Справедлива ли она?

Председатель Гостелерадио СССР Н.Н. Месяцев говорит: «Железный», значит, все должен подминать под себя, так? А он был демократичный по натуре человек. Милый, симпатичный парень. И он не был мстительным. У нас ведь принято: как попал в беду, так вколачивают в землю по уши. А он не мстил людям». «Он был демократичным и доступным, – вспоминал Н.Г. Егорычев. – Я знал только двух человек в руководстве страны, которые сами снимали телефонную трубку, Косыгина и Шелепина. К остальным надо было пробиваться через помощников и секретарей. Причем если Шелепин был на совещании и не мог разговаривать, он всегда потом сам перезванивал…».

А вот позиция Федора Медведева (см. роман «Просто Шелепин»): «Шелепин вовсе не был Шуриком, тем более, «Железным». Мы всегда называли его Сашей, а с годами Александр Николаевич, или просто товарищ Шелепин». Полемизируя с одним псевдожурналистом, Медведев говорит: «Но где его так называли, кто называл, и главное – в чем проявилась его железная рука? Не утруждайте себя, ответа на эти вопросы вы не найдете. Это – утка, запущенная кем-то и когда-то». В романе Медведева дан ответ и на вопрос, почему все-таки прозвище прижилось: «Железный Шурик» – это желание народа. Это его несбывшаяся мечта. Народ этого хотел и выразил это…».

Сам Шелепин в статье «История – учитель суровый» говорит так: «В некоторых писаниях меня называют «железным Шуриком». Да, я всегда последовательно стоял и стою на позициях XX съезда КПСС, но никогда не тяготел к диктаторским методам руководства. Считаю себя убежденным демократом и уверен, что товарищи, работавшие со мной, близко меня знающие на протяжении многих лет, могут подтвердить это. Вместе с тем, всегда был и остаюсь сторонником глубоко продуманных решений, строжайшего соблюдения дисциплины, порядка и справедливой требовательности, противником бесхозяйственности и разгильдяйства, безответственности и расхлябанности».

Население, в массе своей, его действия поддерживало. Но были ли другие взгляды? Были. Л.М. Млечин в книге «КГБ. Председатели органов госбезопасности. Рассекреченные судьбы» представляет мнение Александра Солженицына, которому мерещится крутой возврат к сталинизму во главе с «Железным Шуриком». Он выставляет Шелепина эдаким монстром: «Железный Шурик» не дремлет, он крадется там, по закоулкам, к власти, и из первых его движений будет оторвать мне голову».

Шелепин многого добился на ниве государственной безопасности. Сам факт его выступлений на 21 и 22 съездах КПСС – уже это признание. Однако, Александр Николаевич скромно оценивал результаты труда в КГБ. В романе Федора Медведева «Просто Шелепин» приводятся высказывания: «Мне там не удалось развернуться». «…В КГБ я только начал разбираться. Это ведомство слишком сложное, чтобы за какие-то 2-3 года повернуть его, как этого требовал Никита Сергеевич…».

Но и того, что сделано, не могут простить западные «партнеры», в том числе науськиваемые ими, как теперь говорят, агенты влияния. Не жалуют Шелепина и либералы наших дней. Обычно вспоминают ходатайство о присвоении звания Героя Советского Союза знаменитому Рамону Меркадеру, ликвидировавшему в 1940 году Льва Троцкого, а также хлопоты о выделении тому 4-х комнатной квартиры, государственной дачи в элитном поселке, пенсии в 400 руб, обеспечении работой. Припоминают, что он лично вручал орден Красного Знамени Богдану Сташинскому, ликвидировавшему в Мюнхене одного из лидеров украинских националистов Степана Бандеру. Т.е. отсвет за действия ликвидаторов падает как бы и на Шелепина – тот, мол, еще ястреб.

Действительно, нельзя сказать, что он был «мягким и пушистым». Это был человек с характером, по работе – очень строгий, требовательный, резкий. Как и всякому руководителю Шелепину не только в органах госбезопасности, а на всех занимаемых постах, доводилось принимать непопулярные, а порою и довольно жесткие решения. Но в их основе всегда было дело, интересы страны.

Александр ПОПИКОВ г. Воронеж |